忙しい社会人でも合格できる!『クラゲ式勉強方法』

初めまして。電験3種に合格したクラゲと申します。

このブログでは、働きながら電験3種に合格するまでのロードマップを書いています。

「地頭良くないから合格できるか不安」「科目合格しかできなくて挫折しそう」という、あなたにとって役立つ記事を書いています。

もし良かったら参考にしてみてください。

ちなみに私は、偏差値46の工業高校出身で決して地頭がいいとは思えない高卒サラリーマンでした。

そんな私でも、なんと電験3種に合格することができました。

何よりも合格したときの達成感は最高!

さらに、上司からの評価が上がり、希望部署へ異動できました!

つまり、電験3種で自信とスキルアップに繋がったという訳です。

・高卒でも合格できるロードマップ

・忙しいサラリーマンでも合格できる時間術

について、できる限り分かりやすく解説してきます。

まずは、大まかな流れはこんな感じ(タイトルを押すと、知りたい所から読めるよ!)

【STEP1】合格に向けた計画を策定するよ!

①まず初めに、電験3種(相手)を知る

| 2025年度受験案内 | 上期試験 | 下期試験 | |

|---|---|---|---|

試験実施日 | CBT方式※1 | 7月17日(木)〜8月10日(日) (25日間) | 2026年2月5日(木)〜3月1日(日) (25日間) |

| 筆記方式※2 | 8月31日(日) | 2026年3月22日(日) | |

| 受付期間 | 5月19日(月)〜6月5日(木) | 11月10日(月)〜11月27日(木) | |

| 受験手数料 | インターネット | 7,700円 | |

| 郵便 | 8,100円 | ||

※1 CBT方式:試験会場にあるパソコンで出題・解答する方式。

所定の期間内に試験会場、試験日時を選択・変更することが可能。科目毎に別日で受験することが可能。

※2 筆記方式:所定の期日、会場にて受験する方式。

ここで朗報!2022年から、年2回受験が可能に!チャンスが倍増!!

それだけ、主任技術者が不足してるんですね・・・

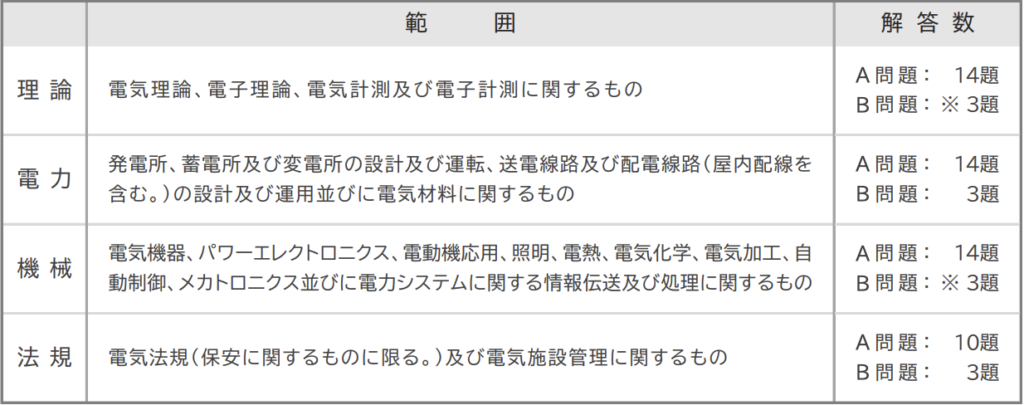

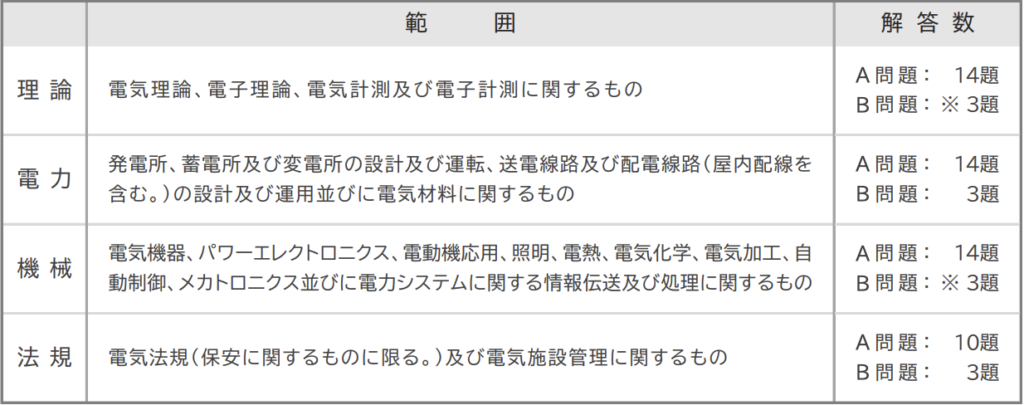

出題範囲と回答数

出典:電気技術者試験センターHP_2025年度下期出題範囲と回答数

合格ライン:60点

(参考までに)

勉強時間:ネット情報では、理系出身は500時間、文系出身は1000時間と書かれています。

500時間って・・・半年前から勉強を始めたとして、30日✕6ヶ月✕1日3時間=540時間

働きながら・毎日(土日含む)・3時間の勉強時間確保はなかなか難しい。

ちなみに、工業高校卒サラリーマンである私は、1年間の勉強時間は150〜200時間で科目合格し、3年間(累計600時間程度)かけて合格できました。

- 年間2回受験可能

- 試験科目は4科目(科目合格制度あり→3年間有効)

- 合格ラインは60点

②次に、なぜ電験3種を取得するのか?(自分を知る)

ここまで電験3種について知りましたが、勉強時間がある程度必要であることが分かったかと思います。

これから数ヶ月に渡り、ほぼ一人で机に向かうことになります。

勉強を始めて1~2か月が経過してくると、

友達と遊んだり、趣味のキャンプに行きたいなぁ。

勉強ばかりして意味があるのだろうか。

少しずつモチベーションが下がってきてしまいます。

そこで大事になるのが、『なぜ自分は電験3種を取得したいのか明確にすること!』です。

【具体的な合格するメリット(例)】

- 電験3種を取得することで、年収がUPする。

- 社内で評価され、出世しやすい。

- 転職で有利となる。 などなど

自分にとっての取得理由を明確にしておくことで、誘惑に負けず勉強を継続でき、合格確率がグーーンっと上がります。

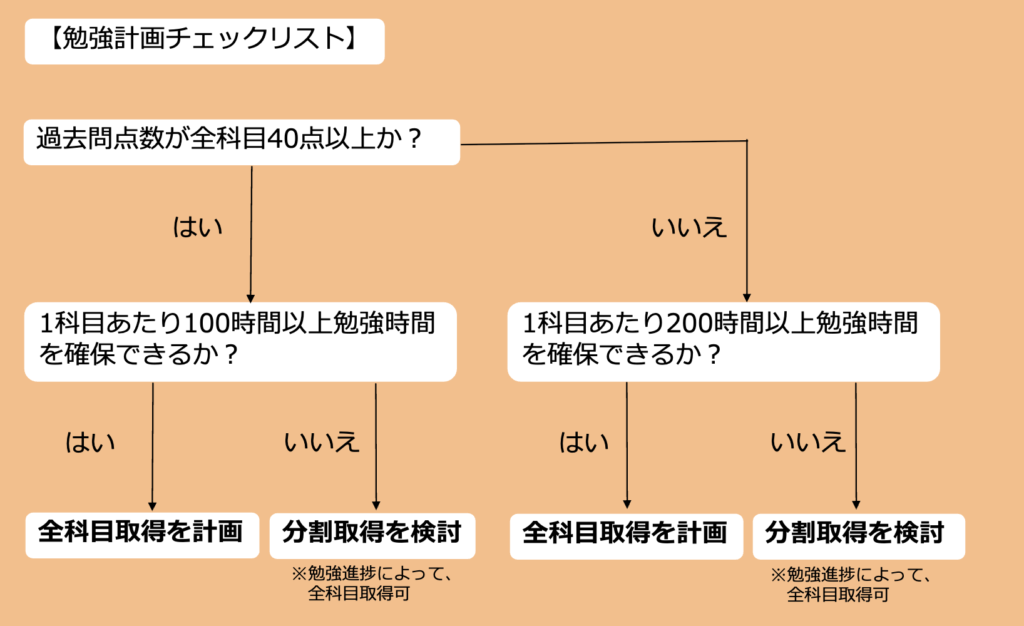

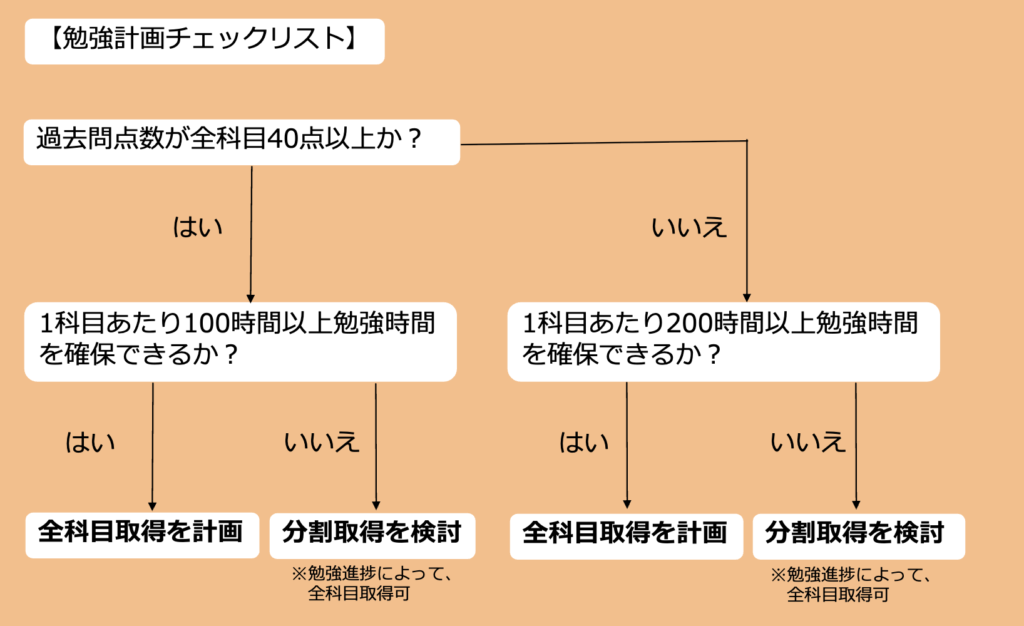

③自分に合った計画を策定

相手(電験3種)と自分について知ったところで、自分に合った計画を策定していきます。

①まずは、1年前の過去問を解いてみよう!

②以下のチェックリストを参考に、合格までの計画パターンを確認

| 概要 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 全科目取得 | 1回の受験で全科目合格を目指す | 最短で電験3種を取得できる 受験費用が抑えられる | 1日のほとんどが勉強 |

| 分割取得 | 科目合格を狙い、複数回受験で合格を目指す | 1科目あたりの勉強時間を確保しやすい | 取得までに時間がかかる 受験費用が複数回分必要になる |

③苦手科目を中心に勉強を始め、合格ライン70点程度になるまで、ひたすら勉強(勉強方法はSTEP2で解説します)

④勉強進捗を確認し、全科目取得への移行(学習科目を拡大)を検討

分割取得に該当する人が、全科目勉強することは危険⚠️

いざ受験したら、1科目も合格ラインに届かなかった。なんてことにならないように。

◯1回の受験で1科目ずつ取得し、着実な合格を目指しましょう!

【STEP2】次に、勉強の仕方をマスターしよう!

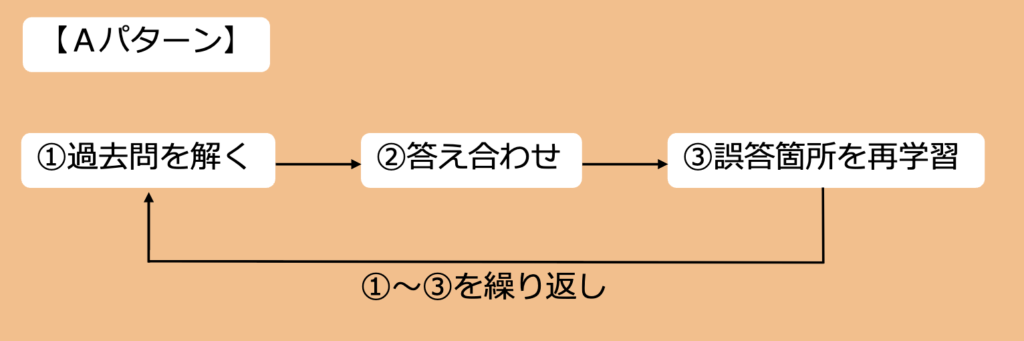

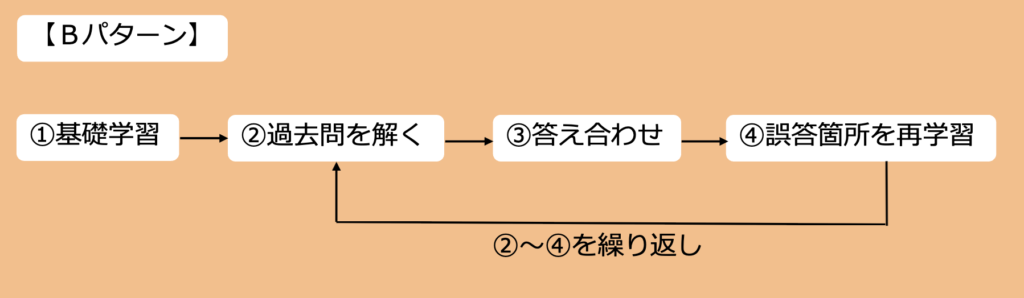

①まずは、基本となる勉強パターンについて

ここでは、過去問の採点結果(習得状況)によって、勉強パターンが分かれます。

Aパターン→過去問30点以上

Bパターン→過去問29点以下

どちらのパターンも、『過去問』が重要となってきます。

理由については、次の章でくわしく解説しますが、勉強効率が高く出題傾向も掴むことができるため非常におすすめです!

また、基礎学習や再学習で、理解に行き詰まる人→通信講座等の質問環境を準備することをオススメします。

②王道の学習方法 アクティブリコール

学習した情報を教材を見ずに、自ら思い出すこと(能動的に思い出すこと)で、記憶を定着させる学習方法

もう少し具体的に説明すると、

テキストを読んで理解した=受動的学習(忘れやすい、身についていない)

過去問を解いて、正しい答えを思い出す=能動的学習(記憶に定着しやすい)

つまり、過去問を解く→答え合わせ→分からなかったところを再学習の繰り返しは、最強の勉強方法と言えます。

さまざまな勉強方法がありますが、アクティブリコールが一番効果を実感しました!

詳しい内容については、こちらの書籍に

③スキマ時間の活用

忙しいサラリーマンは、ここがポイント!

平日は帰宅時間が遅くなり、勉強時間の確保が難しいんだよな…

睡眠時間を削って勉強時間を確保ー!・・・ちょっと待って!!

※睡眠時間を下げると、むしろ勉強効率が悪くなる可能性があります。※

そこで、『スキマ時間の活用』が重要となります。

- 通勤時間

- 休憩時間

- 食事中

- 歯磨き中

- 寝る前のスマホ などなど

そして、これらのスキマ時間を、上手に活用できるのが・・・☆スマホ☆

スマホへ勉強アプリを入れることで、いつでもどこでも勉強が可能になります。

おすすめの学習アプリについては、後日解説していきたいと思います。しばしお待ちを。

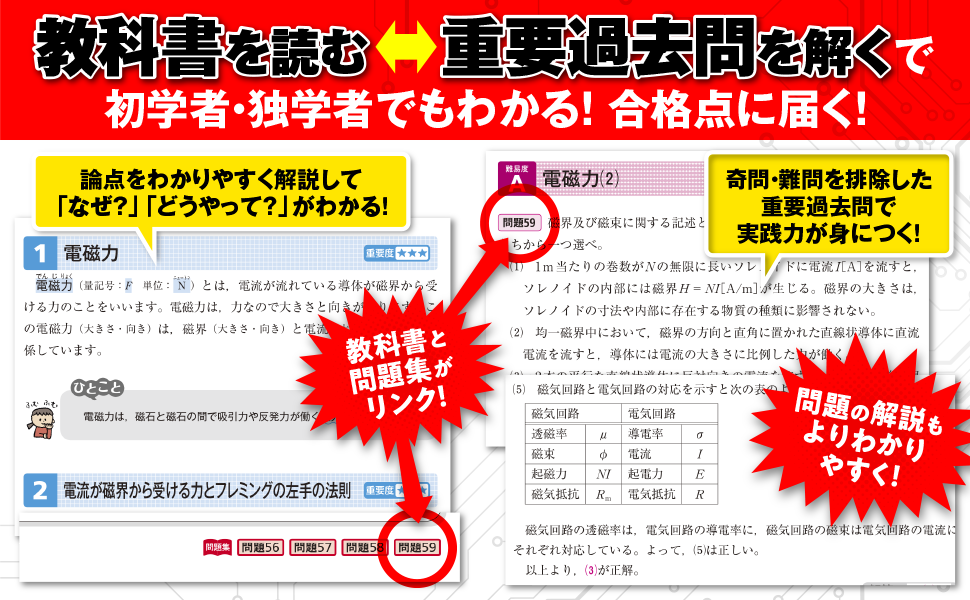

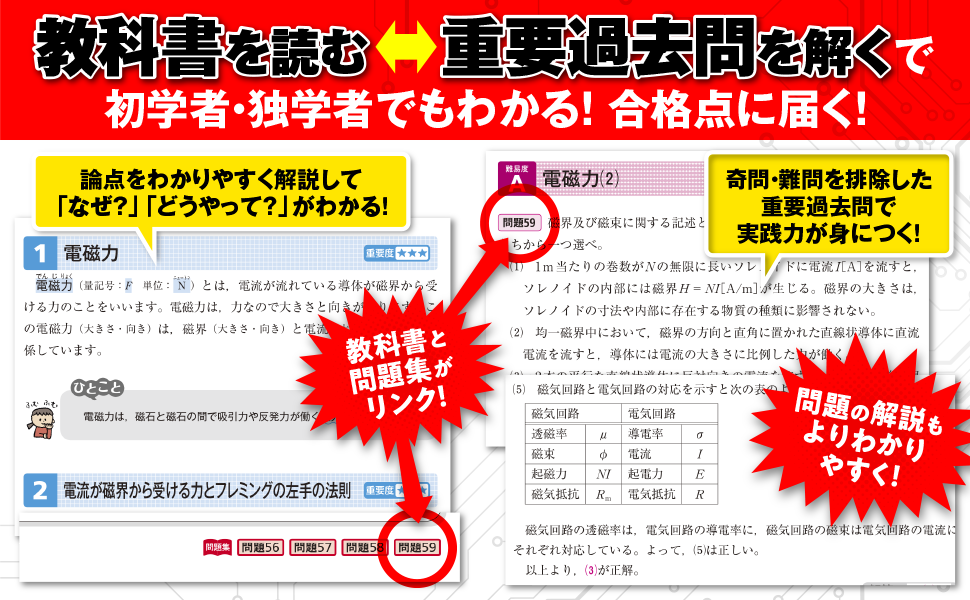

【STEP3】おすすめの学習教材

- 1科目ずつしっかりと学習したい

- 図やイラストを用いた解説が分かりやすいものがいい

- 解説と問題を繰り返して学習したい

出典:TAC出版

- 各科目ごとに十分なボリューム

- フルカラーで図やイラストを用いた分かりやすい解説

- 各章で解説と問題を行き来しやすい構成

その他に学習教材を比較したい方はコチラの記事を参考にしてください。

【STEP4】試験直前の対策

最大限力を発揮するための、試験直前での対策をチェック✅️

①模擬問題集

過去問を中心に勉強を進めてきましたが、落とし穴が潜んでいます⚠

同じ過去問を何度も解いていると、知らず知らずのうちに答えを丸暗記しており、実力以上の点数が取れてしまっているのです。

そこで、模擬問題(初めて解く問題)を活用することで、真の実力をチェックし、不足する箇所を対策しておきましょう!

模擬問があまりにも溶けなくて落ち込むこともあるけど、本番で落ちるより全然いい!

②ペース配分を確認

| 科目 | 試験時間 | 出題数 | 計算問題比率 |

|---|---|---|---|

| 理論 | 90分 | 17問 | 8~9割 |

| 電力 | 90分 | 17問 | 4~5割 |

| 機械 | 90分 | 17問 | 4~5割 |

| 法規 | 65分 | 17問 | 4割 |

1つの計算問題に時間がかかると、その他の取れるはずだった問題を取り逃す可能性が高くなる。

特に、理論は計算問題が多く出題される傾向のため、1問あたり約5分程度で解答しなければならない。

なので、過去問や模擬問で、自分の解答スピードを確認し、ペース配分を調整しておこう!

また、この問題は計算に時間がかかるなと思ったら、後回しにして確実に解ける問題から取り掛かりましょう👍

③本番で使用する電卓で練習

本番で使える電卓には、制限があります⚠

- 数式が記憶できるもの

- 関数電卓

- 印字機能を有する電卓

- 音が出る電卓

便利な関数電卓を使い慣れている人は特に、試験本番で一般電卓を使うと√の使い方などで時間や集中力が奪われてしまう。

なので、事前に一般電卓で計算することに慣れておくことをおすすめします!

おすすめの電卓は、こちら

試験当日の最終確認

①準備するもの

試験当日は、緊張や不安で頭がいっぱいになり、忘れ物もしがち

下記のチェックリストを参考に、準備をしよう!

- 鉛筆(筆記方式)

- シャープペンシル、替え芯

- 消しゴム(筆記方式)

- 受験票(筆記方式)

- 写真付き身分証

- 一般電卓(※記憶、関数、印字、音機能は使用不可)

- 飲み物

- 糖分

- 時計(通信機能は使用不可)

②メンタルケア

緊張や不安、プレッシャーで前日眠れなかったり、本番で実力が発揮できなかったりとメンタルによる影響は小さくありません。

『合格すればラッキー』ぐらいの楽観的な気持ちで、試験本番に挑みましょう!

幸運を祈ります👍